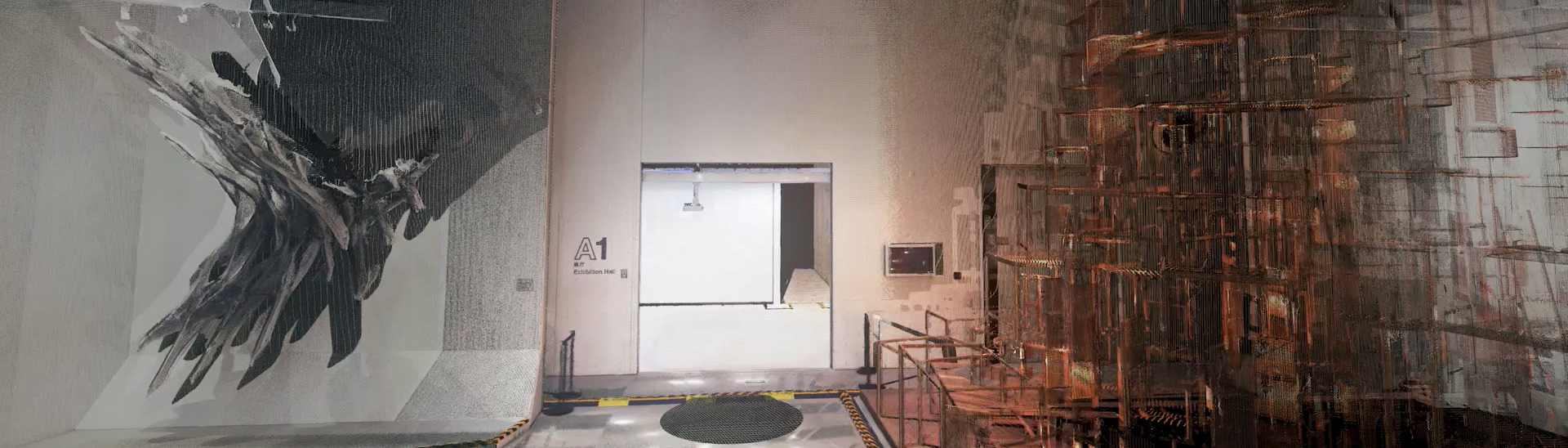

2021年12月10日下午两点三十分,深圳大学粤港澳大湾区创新设计实验室启动仪式暨「三角四方」青年建筑师马拉松论坛于深圳大学本原讲堂召开。论坛由深圳大学建筑与城市规划学院及粤港澳大湾区创新设计实验室联合主办,本原设计研究中心协办。在实验室主任、学术主持刘珩教授策划和召集下,粤港澳大湾区27位青年建筑师展开了一场密集紧凑、干货满满的脑力马拉松演讲和对谈,通过对未来城市和建筑问题的探讨,回应十个当下我们所面临的问题,共同预言和想象未来的人居环境。

跨界、整合、创新

大湾区创新设计实验正式启动

粤港澳大湾区创新设计实验室(以下简称“大湾区实验室”)启动仪式由深圳大学建筑与城市规划学院副院长齐奕主持,欢迎并逐一介绍了到场的诸位嘉宾。深圳大学副校长徐晨首先发表致辞,热烈祝贺大湾区实验室成立。他表示,大湾区实验室这样一个以设计创意为引领、辐射大湾区的前沿研究平台,不仅能够体现深圳“设计之都”和“创意之都”的特色,也展现了深圳大学在粤港澳大湾区建设中敢为人先的勇气与担当。

中国工程院院士、大湾区实验室名誉主任及学术委员会名誉主席孟建民通过视频发表致辞,期待这个跨学科设计和研究的平台既能聚集国际专家学者关注深圳、参与深圳的发展,同时也能带领深圳年轻的创新设计力量为大湾区的未来添砖加瓦。

▲ 大湾区实验室名誉主任、学术委员会名誉主席

孟建民通过视频发表致辞

深圳大学建筑与城市规划学院院长范悦代表学院为实验室的正式成立表示由衷祝贺,希望实验室为大湾区的城市建设和建筑创作贡献深大智慧和创意,成为学者跨学科交流、传递深大设计创新讯息、面向未来人才培养的国际化平台。

来自世界各地的学术委员会委员们在视频中送上了对实验室成立的恭贺和对未来发展的祝愿,包括苏黎世高等理工学院建筑与城市设计系教授胡伯特·克伦普纳(Hubert KLUMPNER),同济大学建筑与城市规划学院院长、教授李翔宁,中国建筑设计研究院总建筑师李兴钢,东京工业大学教授、犬吠工作室创始合伙人塚本由晴,香港中文大学建筑学院副教授朱竞翔,清华大学建筑学院院长、教授张利,以及都灵理工大学建筑与城市设计副教授、中国关系副校长博明凯(Michele BONINO)。

学术委员会代表、建筑师刘晓都于现场发言,他认为,目前我们所面临的城市问题已经无法仅靠某个单一专业领域来解决,更深层次的跨学科融合呼之欲出,势在必行。期待大湾区实验室通过对跨学科知识的整合和运用引领大家走向更美好的未来。

致辞环节完毕后,刘珩教授为学委们颁发聘书。刘珩教授在随后的发言中宣布大湾区实验室正式成立,并对学院支持创办大湾区实验室的远见与决心,以及孟院士及各位学委以及建筑师朋友们不遗余力的支持表达了衷心的感谢。她谈到,“跨界、整合和创新”是大湾区实验室的关键词和特色,而“淡定、生猛和务实”是平台的态度和个性;实验室将扎实而真诚地持续推动研究设计方法论的实践和落地,助力塑造可持续、人性化、多元活力的城市环境。

▲ 刘珩教授为到场学委颁发聘书

马拉松 + 圆桌讨论

青年建筑师论坛高密度观点碰撞

三点十分,马拉松演讲拉开帷幕。刘珩教授首先阐述了本次论坛所关注的十个问题:城市再生,即时城市化,地域性、岭南文化和生活方式,基础设施和交通,水域,资源(能源和垃圾回收),非正式的设计行为,粮食和农业,虚拟现实和信息科技,以及数字化建造。“三角四方”即珠三角四个主要城市,工作和生活于深圳、广州、香港和澳门的年轻建筑师们分别以各自的在地研究和实践为出发点“开跑”,从珠三角放眼四方,各有侧重地选择回应十个关键问题,展开一场接力演讲,高强度、高密度的观点凝聚在22个五分钟中。

首先开讲的是深圳大学建筑与城市规划学院助理教授万欣宇,结合过往在蓝天组及回到深圳后自身的建筑实践,批判性地重思在虚拟现实和信息科技之下身体与建筑物质空间的关系及互动方式。

多样建筑工作室主持建筑师尹毓俊梳理了团队近年来没有实现的项目,尝试用设计的手段探索城市中的居住权,寻找空间规划和各方关系的平衡,挑战标注化、制式化的建筑和公共空间,充分回应城市再生的命题。

梓集(fabersociety)创始人左龙的演讲“毛坯的快乐你想象不到”回应非正式设计行为,他认为在面对项目的不确定性时,应预留足够的弹性和空白,在对资源产生最少的浪费的情况下做最灵活的尝试,以空间要素来组织构建不同的空间使用场景。

▲ 梓集(fabersociety)创始人左龙演讲

小库科技联合创始人兼COO杨小荻的演讲“比小说更神奇”,从柏拉图的洞中寓言引出“意识到底是什么”这个经典的话题,以及怎样去追寻人类、宇宙以及人工智能的意识,并分享了AI在建筑项目中的认知学习的强化过程及具体运用。

库博设计事务所有限公司设计董事沈娟分享了沙井古墟城市再生项目,以“生态修复、城市记忆、新旧融合”三个关键词梳理城市空间,还原被侵蚀的生态,传承再现历史文脉,让新与旧的建设融合协同发展。

Groundwork元新建城创始人阮文韬从我们生活中习以为常的广场舞场景中看到了年轻人和老年人两个群体间对公共空间使用的无形对抗。设计师和建筑师经常为年轻人而设计,而在老龄化愈发严重的今天,如何为所有人设计?

深圳大学建筑与城市规划学院助理教授张玲介绍了日本广岛快乐之家的养老设施环境,她认为,以激发、维持和提高老年人生命力为目标的设计,能够成为“变被动为主动”、能够带来幸福感和情感依托的环境力量。

Studio 10创始人周实将城中村建筑立面马赛克脱落的颜色记录成为三维柱状图,进而形成一系列的模型装置,提供另一种看见时间的视角。在2017深双上围村的展场设计中,原建筑的马赛克立面被精心修复填充,而脱落的马赛克也被收集并重新利用。

象城建筑规划设计主创建筑师幸晔“边耕田边思考”,向经典、前辈及自然环境学习,尝试在项目中恢复人和自然的关系,向聚落学习,用参与式规划化解城市更新中的矛盾,留下记忆和人情味;同时也向产业和深圳特有的紧张感学习,在快速高效的大湾区探讨紧张和平衡的关系。

深圳大学建筑与城市规划学院讲师杨镇源分享了对“产城一体”的研究,在深圳的建设用地稀缺的实际情况下挖掘产业用地更多更灵活的发展方式,探索产业用地升级成为城市中心、城市客厅、未来街区等融合空间的趋势和可能性。

厘米制造创始人、主持建筑师陈丹平通过对三个上世纪八九十年代广东沿海典型轻工业厂房的改造设计项目,回应地域性的设计策略,在从增量时代到存量时代的大背景下,重新定义建筑功能,提供新的空间设计和问题解决方案。

深圳大学建筑与城市规划学院副教授陈珊指出深圳展现出的独特居住地域性:具体为多元的居住形态、包容的移民居住文化、以及亚热带的气候特征 ,学院研究生设计课程就此进行更深层的探索调研,并尝试针对不同人群设计。

陈东华及合伙人事务所创始人、主持建筑师陈东华演讲题为“开放场域”,用三个分别位于海丰、广州和南沙的项目,从不同层面回应对地域性的理解:并不是不是样式性的回应,而是形式和形式之间关系的回应。

▲ 陈东华及合伙人事务所创始人、主持建筑师陈东华演讲

Antonio Tan architect联合创始人、英国伦敦城市建筑工作室(aua)联合创始人陈绍行认为,文化是嵌入在我们所做的一切中的,每个人都被鼓励参与到任何一种正在变化的环境中,机会和命题被认为是最重要的一种可能性。尺度的概念仍然是建筑生产的核心,也是我们经验的中心。

▲ Antonio Tan architect联合创始人陈绍行演讲

一树建筑事务所创始人陈曦分享了对非正式设计的理解:不具有永久场地、功能以及形式,而是包含了一个巨大的空间,允许很多有意或无意中完成的关于场地记忆的挖掘、关于建造工艺的协作探索和关于有限时间与资源的动态回应。

▲大湾区实验室运营主任刘思代一树建筑事务所创始人陈曦分享

空格建筑始创合伙人及主持建筑师高亦陶通过两个在南北两个不同地理空间的建筑实践谈到对地域性的议题的理解,他认为保持对不同地域、环境和风土人情的比较性的观察和敏感度,将会促进对不同场地和生活方式的呼应的设计思考。

岚建筑设计主持建筑师程博演讲题目为“一切皆改造”,通过数个相对轻量级的城市空间介入项目,激发每个城市空间独一无二的特征,回应日常生活中城市尺度和人实际拥有的空间尺度。

三尺建筑设计有限公司执行长、创办人萧博思认为,建筑设计的意义是预见问题、解决问题、服务社会。他参与的慈善基金会项目在7年之内完成了200所乡村学校的设计建造。时间的紧迫性催生了即时城市化的进程,团队通过迭代设计和原型设计的方法,实现了项目的“野蛮生长”。

深圳大学建筑与城市规划学院助理教授曾凡博从小尺度的项目回应即时城市,他认为即时城市是一种复杂的适应系统,也是一个产品。他提出“积木 + 重组 = 即时系统”,用相对简单的模块重组,衍生出城市空间无限的可能性。

一十一建筑设计事务所创始人、主持建筑师谢菁通过探讨建筑师如何用设计介入城市再生,并通过社区营造来引领公共观念。“共建花园”项目尝试打破共建的边界,综合了屋顶绿化、社区参与以及新能源利用,成为充满活力和参与度的社区交流场所。

▲ 一十一建筑设计事务所创始人、主持建筑师谢菁演讲

广州多重建筑工作室主持建筑师靳远讲述了在顺德北滘镇黄龙村的在地实践:在村中广场搭建的市集,以回应地域性、岭南文化和生活方式。建筑设计中的预设与使用的场景形成了充满张力的碰撞,生猛的现实生活赋予了项目更多使用和互动的可能性。

马拉松论坛的“最后一棒”,长物建筑工作室创始合伙人蔡长泽分享了对事物之间的偶然而随机产生的联系的思考,延伸到建筑学中,则是通过一些随意的、轻松的、无用的、非正式的空间来作为未来空间设计的一种应对的姿态。

随后的圆桌讨论环节由华中科技大学建筑与城市规划学院教授汪原的主持,和建规学院副系主任肖靖一起,与五位杰出的深圳大学校友、也是深耕本地的青年建筑师展开对话,重点补充讨论马拉松论坛的讲者们相对较少回应的几个话题:基础设施和交通,水域,资源(能源和垃圾回收),以及粮食和农业。

▲ 论坛下半场圆桌讨论环节

▲讨论主持人

华中科技大学建筑与城市规划学院教授汪原

张健蘅建筑事务所创始人张健蘅提到,未来三个月大湾区城市也将面临水资源短缺的问题。应对环境危机,个人力量非常单薄,而建筑师能做的,是将环境意识对资源的内化变成潜意识,是从细微处做起,从建筑师能掌控的点点滴滴做起,让更多人关注和理解资源,激发对自然更多的热爱。

FCHA坊城设计创始合伙人陈泽涛认为,自然能源其实从来不会缺乏,而是我们目前使用自然能源的方式出现了问题。本次较少被回应的话题会非常适合在学校研究,结合社会影响力和学术资源,改变大众和管理部门的思维,进而改变我们的城市的基础设施跟能源和水的各种问题。

▲ 左:张健蘅建筑事务所创始人张健蘅发言

右:FCHA坊城设计创始合伙人陈泽涛发言

悉地国际设计顾问有限公司集团副总建筑师朱雄毅希望实验室在研究中有先锋性的实践和探讨,也要有容错机制,以及在宏大命题和小话题之间切换的可能性。而对于未来的基础设施,建筑师的职责也许是做出基础框架、搭建庇护的结构体系,然后再让人们的日常生活来填充它。

局内设计创始人张之杨认为建筑师在全球物质匮乏、技术手段有限的前提下,也许可以回归启蒙者的角色,引领“必要设计”的价值观,强调节约型的设计和可持续观念,发动群众,促进社会的导向发生变化。

▲ 左:悉地国际设计顾问有限公司集团副总建筑师朱雄毅发言

右:局内设计创始人张之杨发言

墨照建筑设计事务所创始人曾冠生则通过自己设计观念逐渐改变的经历,指出建筑师要重点解决的是基本的构造问题。有时朴实、低造价的项目,背后有强大的价值观支撑,同时也反映着建筑师的基本的伦理和操守。

肖靖副教授简要地谈到了深大建规学院40年来的研究设计理念,他认为,大湾区实验室这个平台的成立,将会促进在座的同仁集思广益,从各自的角度出发,构建出新的研究和实验的体系,并在实践中不断论证和优化。

▲ 左:墨照建筑设计事务所创始人曾冠生发言

右:建规学院副系主任肖靖发言

见证着新生的深圳本土设计力量,这场高强度、高密度,同时也多元有趣、充满活力的马拉松在热烈的氛围中落下帷幕。

活动花絮

关于大湾区实验室

ABOUT THE GBA LA

粤港澳大湾区创新设计实验室(中文缩写“大湾区实验室”,英文缩写"GBA Lab")是专注于粤港澳大湾区及全球城市化前沿问题的空间研究与设计机构,由深圳大学建筑与城市规划学院特聘教授、博士生导师刘珩博士创建并担任实验室主任、学术主持。实验室通过跨界跨学科的合作及以设计为导向的研究,结合实验性的设计实践、教学、展览、出版和学术论坛等多种形式,探索回应前沿问题的空间创新及多种可能的解决途径,旨在成为驱动建筑学可持续发展的引擎。

Urban Brain Trust

Design Incubator

Academic Network

website: www.gbalab.cn (建设中)

版权所有©深圳大学 粤ICP备11018045号-7

版权所有©深圳大学 粤ICP备11018045号-7

Sitemap

Sitemap